来源:学习标准化

关于标准,有人说它是专业范畴,与日常生活八竿子打不着。其实并不是,我们每个人都和标准很熟,从清晨睁眼开始,就在和它打交道。

看,是不是?不管是质量人还是对于其他群体,它同样重要,渗透在生活的方方面面,为我们的安全保驾护航。1969年9月,ISO理事会发布第1969/59号决议,决定把每年的10月14日定为世界标准日(World Standards Day),1970年10月14日第一届世界范围的庆祝活动举行。从此,这一天便成为全世界标准化工作者的节日,同时也成为宣传标准化、普及标准化知识的特殊日子。今天,就让我们再来共同学习标准化是什么。话不多说,上干货!

【标准和标准化】

01标准

所谓标准,就是为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。这是国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)三大国际标准组织共同给标准下的定义。

标准有两种存在形式,一种是文本标准,另一种是实物标准,也就是标准样品。文本标准是一种正式出版物,具有版权。标准样品,是具有一种或多种良好特性值的材料或物质,主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。

02标准化

所谓标准化,就是制定标准、实施标准并进行监督管理的过程。

【标准化发展阶段】

“标准化”不是一个现代才有的概念,它伴随着我们人类社会的发展进程一直存在着,可以分为四个阶段,即原始标准化、古代标准化、近代标准化、现代标准化。

01原始标准化

人类从原始社会开始,就在与自然搏斗的过程中不断寻求生存的方法,在满足生存条件的劳动和信息交流中形成了带有标准化色彩的工具和原始语言基础上的符号、记号,这种无意识的标准化行为,形成了人类最早的标准化。

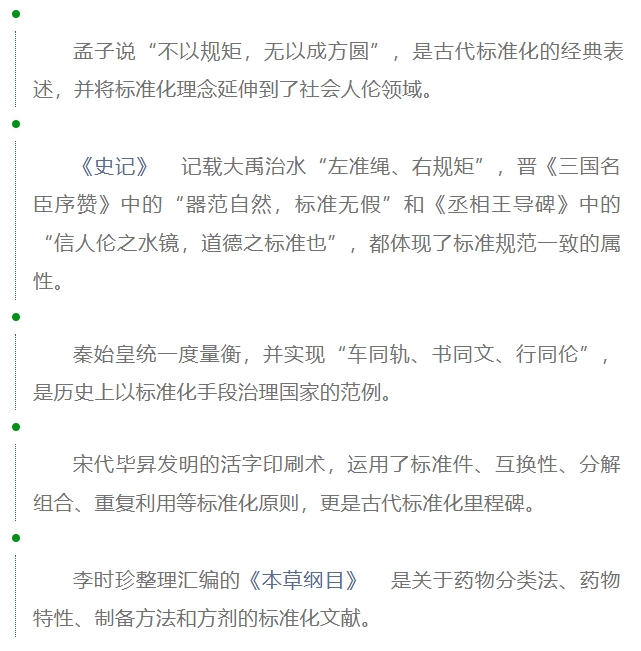

02古代标准化

从第一次人类社会的农业、畜牧业分工中,物资交换要求公平交换、等价交换,度、量、衡单位和器具标准统一,逐步从用人体的特定部位或自然物演变到用标准化的器物。

当人类社会第二次产业大分工,即农业、手工业分化时,为了提高生产率,工具和技术规范化就成了迫切要求,从遗世的青铜器、铁器上可以看到那时科学技术和标准化水平的发展。

古籍文献中经常使用的“法式”“程式”“则例”“准程”等,讲的就是“标准”。中国依规矩、守秩序的标准化理念,随着汉唐文化的传播影响深远,一些亚洲国家至今仍然称标准为“规格”。

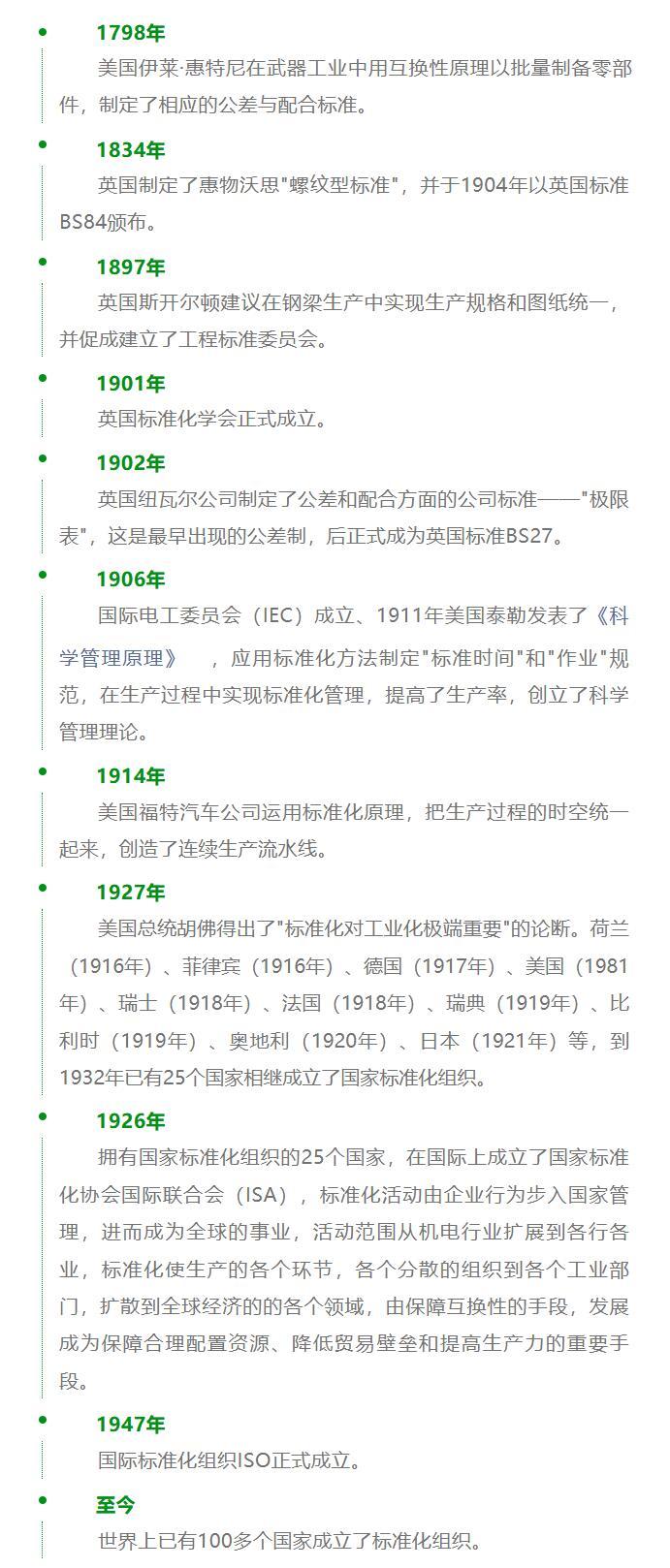

03近代标准化

工业革命后,工业标准化得到了快速和多元化发展,标准件得到了兴起。同时,一些国际性的标准化组织开始成立。

04现代标准化

我们正处在现代标准化的阶段,享受着全球标准化带来的便利。特别是信息技术高速发展和市场全球化的需要,要求标准化摆脱传统的方式和观念,不仅要以系统的理念处理问题,而且要尽快建立与经济全球化相适应的标准化体系,不仅工业标准化要适应产品多样化、中间(半成品)简单化(标准化)乃至零部件及要素标准化的辩证关系的需求。

而且随着生产全球化和虚拟化的发展以及信息全球化的需要,组合化和接口标准化将成为标准化发展的关键环节;综合标准化、超前标准化的概念和活动将应运而生;标准化的特点从个体水平评价发展到整体、系统评价;标准化的对象从静态演变为动态、从局部联系发展到综合复杂的系统。

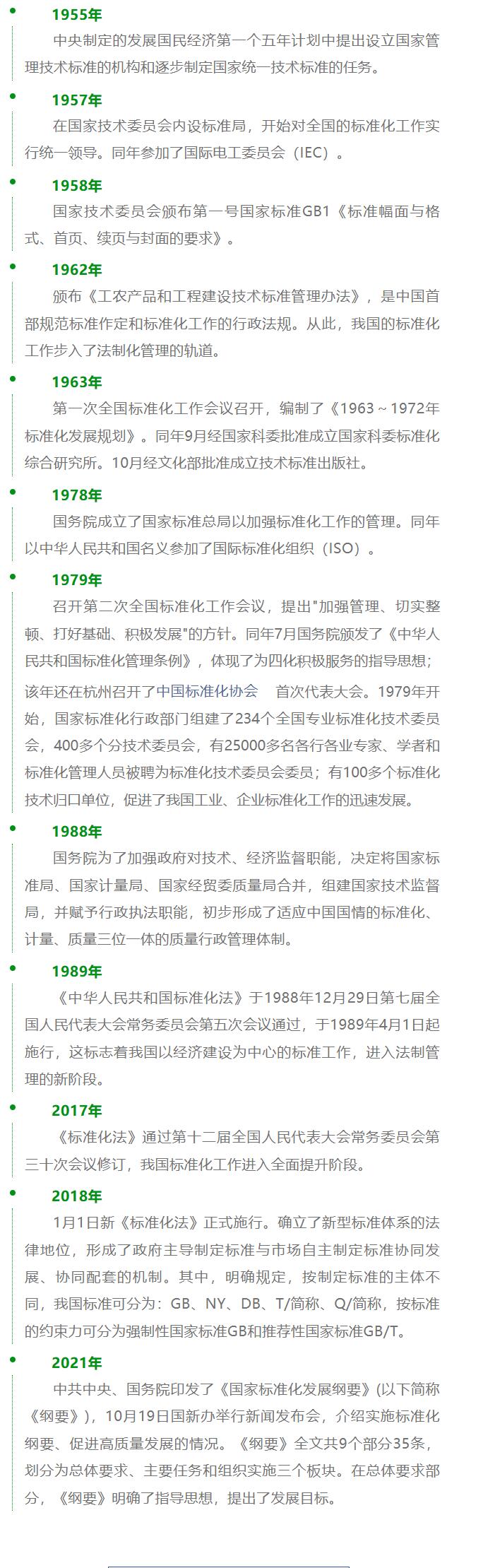

【我国标准化发展和建立】

新中国成立以来,党和国家非常重视标准化事业的建设和发展。

【标准化工作的对象】

01制定与实施的各方面

标准化工作对象包括非物质对象和物质对象两部分。非物质对象主要指技术基础标准,包括术语与词汇、符号与代码、互换配合、技术管理、质量管理等标准化对象;物质对象主要指产品、过程、服务,包括硬件与软件(含流程性材料或他们的组合)、研制与生产、检验与试验、包装与运输、服务与维修等标准化对象。

02合格评定方面

标准化对象主要包括认证与认可两部分,涉及产品质量认证、质量管理体系认证、安全认证、电磁兼容认证、有关机构和人员认可等内容。

03标准监督方面看

标准化对象主要包括市场监督对象(如产品标准)、企业自我监督对象(如过程标准、基础标准)、社会监督对象(如产品标准)。

【标准化作用】

01保障健康、安全、环保等方面

标准化具有底线作用。国家制定强制性标准的目的,就是为了保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全。强制性标准制定得好不好,实施得到不到位,事关人民群众的切身利益。

02促进经济转型升级、提质增效等方面

标准化具有规制作用。标准的本质是技术规范,在相应的范围内具有很强的影响力和约束力,许多产品和产业,一个关键指标的提升,都会带动企业和行业的技术改造和质量升级,甚至带来行业的洗牌。

03促进科技成果转化、培育发展新经济等方面

标准化具有引领作用。过去,一般先有产品,后有标准,用标准来规范行业发展。而现在有一种新趋势,就是标准与技术和产品同步,甚至是先有标准才有相应的产品。创新与标准相结合,所产生的“乘数效应”能更好地推动科技成果向产业转化,形成强有力的增长动力, 真正发挥创新驱动的作用。

04促进社会治理、公共服务等方面

标准化具有支撑作用。标准是科学管理的重要方法,是行简政之道、革烦苛之弊、施公平之策的重要工具。在社会治安综合治理、美丽乡村建设、提升农村基本公共服务等工作中,标准化日益成为重要的抓手。

05促进国际贸易、技术交流等方面

标准化具有通行证作用。产品进入国际市场,首先要符合国际或其他国家的标准,同时标准也是贸易仲裁的依据。国际权威机构研究表明,标准和合格评定影响着80%的国际贸易。

【我国标准化管理体制】

根据《标准化法》,我国标准化工作实行“统一管理、 分工负责”的管理体制。

01“统一管理”

就是政府标准化行政主管部门对标准化工作进行统一管理。具体来说,国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作;县级以上地方标准化行政主管部门统一管理本行政区域内的标准化工作。为加强统一管理工作,国务院成立了标准化协调推进部际联席会议制度,国务院分管领导担任召集人。设区的市级以上地方人民政府也可以根据工作需要建立标准化协调推进机制,统筹协调本行政区域内标准化工作重大事项。

02“分工负责”

就是政府有关行政主管部门根据职责分工,负责本部门、本行业的标准化工作。具体来说,国务院有关行政主管部门分工负责本部门、本行业标准化工作,县级以上地方有关行政主管部门分工负责本行政区域内本部门、本行业的标准化工作。

【国际标准化】

国际和区域标准组织。全球最具影响力的三大国际标准组织分别是国际标准化组织 (ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)。

01 ISO

ISO是全球最大、最权威的国际标准化机构,负责工业、农业、服务业和社会管理等各领域(除IEC、ITU以外的领域)的国际标准,其成员人口占全世界人口97%,成员经济总量占全球的98%,被称为 “技术联合国”。

02 IEC

IEC成立于1906年,已有110多年的历史,负责制定发布电工电子领域的国际标准和合格评定程序。

03 ITU

ITU是主管信息通信技术事务的联合国专门机构,也是联合国机构中历史最长的一个国际组织,始建于1865年,拥有193个成员国。

截至目前,三大国际标准组织已发布国际标准32000多项,被世界各国普遍采用,在推动全球经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理等方面发挥着重要的基础性、战略性作用。

【国标标准化的发展趋势】

一是世界各国尤其是发达国家高度重视国际标准化。在世界多极化、经济全球化、经济低速增长态势持续的背景下,发达国家高度重视实体经济,推动标准化更好地支撑和服务产业发展、技术创新,大力支持和鼓励本国企业及各利益相关方,更加积极地参与国际标准制定,维护和提升本国企业在全球市场的竞争力。

二是国际标准范围不断拓展。国际标准不仅限于传统工业领域,出现不断向资源环境、社会管理和公共服务领域拓展的趋势,体现出“国际标准无处不在”的特点。如ISO先后制定了社会责任、组织治理、城市可持续发展、反贿赂、碳足迹和水足迹领域的国际标准,深刻影响着各国政治、经济和社会发展。

三是国际标准更加关注新兴产业发展。随着第四次工业革命的到来,ISO、IEC和ITU三大国际标准组织均高度重视科技革命和产业变革相关领域的标准化,共同确定2018年世界标准日的主题为 “国际标准与第四次工业革命”。ISO成立了智能制造战略组,IEC成立了智能制造评估组,ISO和IEC还联合成立了ISO/IEC智能制造路线图特别工作组。

【标准化发展目标和蓝图】

中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》,为未来15年我国标准化发展设定了目标和蓝图。

标准是经济活动和社会发展的技术支撑,与人们的生活息息相关。未来,从住房、物业服务,到新能源汽车、无人驾驶,以及平台经济、共享经济等领域,都将推进完善标准化建设。

01指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,优化标准化治理结构,增强标准化治理效能,提升标准国际化水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,促进高水平开放,引领高质量发展,为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

02发展目标

到2025年,实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变,标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变,标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变,标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。标准化更加有效推动国家综合竞争力提升,促进经济社会高质量发展,在构建新发展格局中发挥更大作用。

——全域标准化深度发展。农业、工业、服务业和社会事业等领域标准全覆盖,新兴产业标准地位凸显,健康、安全、环境标准支撑有力,农业标准化生产普及率稳步提升,推动高质量发展的标准体系基本建成。

——标准化水平大幅提升。共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准研究成果的比率达到50%以上,政府颁布标准与市场自主制定标准结构更加优化,国家标准平均制定周期缩短至18个月以内,标准数字化程度不断提高,标准化的经济效益、社会效益、质量效益、生态效益充分显现。

——标准化开放程度显著增强。标准化国际合作深入拓展,互利共赢的国际标准化合作伙伴关系更加密切,标准化人员往来和技术合作日益加强,标准信息更大范围实现互联共享,我国标准制定透明度和国际化环境持续优化,国家标准与国际标准关键技术指标的一致性程度大幅提升,国际标准转化率达到85%以上。

——标准化发展基础更加牢固。建成一批国际一流的综合性、专业性标准化研究机构,若干国家级质量标准实验室,50个以上国家技术标准创新基地,形成标准、计量、认证认可、检验检测一体化运行的国家质量基础设施体系,标准化服务业基本适应经济社会发展需要。

到2035年,结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系更加健全,具有中国特色的标准化管理体制更加完善,市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成。